L’insoupçonnable biodiversité de l’Arctique

L’Arctique : désert biologique ou havre de vie ?

Pendant des siècles, l’Arctique a été largement perçu comme un vaste « désert biologique ». Certes, les premiers explorateurs, tel le valeureux néerlandais Willem Barentsz et son équipage, avaient rencontré au Spitzberg, en 1596, alors qu’ils tentaient de faire route vers la Chine en passant par le nord, d’importantes populations de mammifères marins, ainsi que quelques majestueux ours polaires, mais ils avaient surtout décrit des paysages austères, désertiques, dépourvus du moindre bosquet — et balayés par des vents hostiles à toute vie pérenne. L’expédition, d’ailleurs, s’était soldée par le naufrage du navire et la mort tragique du capitaine.

Quelques siècles plus tard, en 1838, Léonie d’Aunet, la première femme à franchir le cercle Arctique au cours d’une expédition scientifique polaire, décrivit elle aussi au Svalbard un paysage de « désolation pure », des fjords aux pentes minérales et lugubres, à peine ponctués par quelques espèces chétives de plantes à fleurs. Dans son remarquable ouvrage, « Voyage d’une femme au Spitzberg », journal de bord de cette expédition hors du commun, Léonie d’Aunet se désolait de l’aspect fantomatique et inhospitalier de ces terres en apparence dépourvue d’une riche biodiversité telle que celle rencontrée à des latitudes plus clémentes.

Toutefois, cette perception de l’Arctique comme un relatif « désert biologique » a récemment été balayée par une révolution biologique encore méconnue du grand public : le « code-barre » ADN ou « DNA-Barcoding ».

Pour bien comprendre l’ampleur de cette révolution, il nous faut faire l’effort de cesser un instant de scruter l’horizon à la recherche d’un museau d’ours ou du souffle d’une baleine bleue, pour mieux regarder sous nos pieds ou dans une goutte d’eau de l’océan – regarder vers l’infiniment petit.

Le « code-barre ADN » : une révolution majeure dans la compréhension de la biodiversité

Depuis une quinzaine d’années, une révolution technologique dans le domaine de la Recherche en écologie est en train de métamorphoser notre compréhension de la biodiversité et plus largement du monde vivant.

Bien qu’encore méconnue du grand public, car encore fraîchement sortie des laboratoires, c’est une révolution biotechnologique d’ampleur égale à celle du premier séquençage du génome d’un être vivant, en 1977, ou encore à celle de la première description de la structure de la molécule d’ADN, en 1953.

L’idée est simple : plutôt que de déterminer des espèces par l’observation traditionnelle, telle que cela était pratiqué depuis des siècles par les biologistes, à la jumelle, à la loupe binoculaire, ou au microscope, en de longues et fastidieuses journées d’observation, de descriptions et de comparaisons morpho-anatomiques (au moyen d’ouvrages ultraspécialisés, jargonneux et souvent contradictoires), cette nouvelle méthode consiste à prélever un échantillon d’eau ou de sol et à séquencer en une seule fois l’intégralité de l’ADN présent.

Les résultats sont ensuite croisés avec des banques génétiques, via des logiciels de comparaison de séquences ADN. Le prélèvement ne prend que quelques secondes, l’analyse génétique quelques minutes. Ainsi, on peut dresser un inventaire génétique de la biodiversité présente un endroit donné en quelques manipulations simples de laboratoire.

Comment s’appelle ce nouveau joyau technologique ? Le « DNA-Barcoding » (ou : « code barre ADN »). Pour simplifier, il s’agit d’identifier très rapidement des espèces par la détection et l’amplification en PCR de marqueurs génétiques propres à ces espèces. Des outils de mesure de « distance génétique » permettent en outre de mettre en évidence de nouvelles espèces.

Prenons un exemple concret. Pour bien mesurer l’ampleur des surprises qui attendent les scientifiques grâce au DNA-Barcoding, déplaçons-nous à l’autre bout du monde, sur les plages noires de l’île de la Déception, dans les Iles Shetland du Sud, à l’orée de la Péninsule Antarctique. C’est une île hostile, volcanique, au sol dénudé parsemé de quelques mousses, qui végètent entre des ruines rougeoyantes de ferrailles rouillées — les vestiges d’une ancienne et funeste exploitation baleinière. Un paysage à la Jules Verne qui ne laisse guère augurer d’une richesse biologique — mais qui souvent fascine les visiteurs de passage, entre fumerolles soufrées et formes volcaniques étonnantes, au long de plages noires où viennent se reposer quelques léopards de mer de retour de chasse.

En 2020, des scientifiques du British Antarctic Survey et de l’université du Brésil ont appliqué la technique du DNA-barcoding en ces lieux « hostiles » et « désertiques ». En prélevant quelques centimètres cubes du sol de Deception Island, en isolant puis en amplifiant l’ADN présent par PCR, ils ont découvert en quelques minutes pas moins de 346 espèces (!) de champignons microscopiques – dont l’identification à loupe binoculaire ou au microscope aurait pris des années. Il était par ailleurs inimaginable de trouver autant d’espèces de champignons dans un sol d’apparence aussi « stérile » au premier regard. Non, le sol polaire n’est pas un désert.

De même, en 2018, les scientifiques de plusieurs universités canadiennes et norvégiennes, toujours en ayant recours à cette technique du DNA-Barcoding, ont identifié par de simples analyses génétiques pas moins de 826 espèces de moucherons en Arctique (dont de nombreuses espèces inconnues) : c’est infiniment plus que le nombre initialement connu. Encore une fois, il aurait fallu des années — si ce n’est des décennies — d’études morpho-anatomiques complexes, à la lueur d’une loupe binoculaire, pour distinguer autant d’espèces avec certitude.

L’eau polaire, elle aussi, est un havre de vie. En 2010, des scientifiques de l’Université d’Alaska et de l’Université de Moscou (oui, Américains et Russes peuvent collaborer quand il s’agit de science !…) révélaient que quelques gouttes d’eau de l’océan Arctique contenaient plusieurs centaines d’espèces de zooplancton. En 2011, on dénombrait pas moins de 8000 espèces (toutes catégories confondues) dans les eaux de l’Océan Arctique — un nombre sans cesse en augmentation. Dès lors, qui peut encore parler de « désert biologique » ?

Vous l’aurez compris, l’analyse ADN miniaturisée et informatisée permet d’accéder à l’identification d’une biodiversité jusque-là insoupçonnée.

Mais la révolution la plus spectaculaire de nos conceptions écologiques en Arctique concerne l’étude des fameuses « neiges rouges ».

Dans l’intimité des « neiges rouges » de l’Arctique

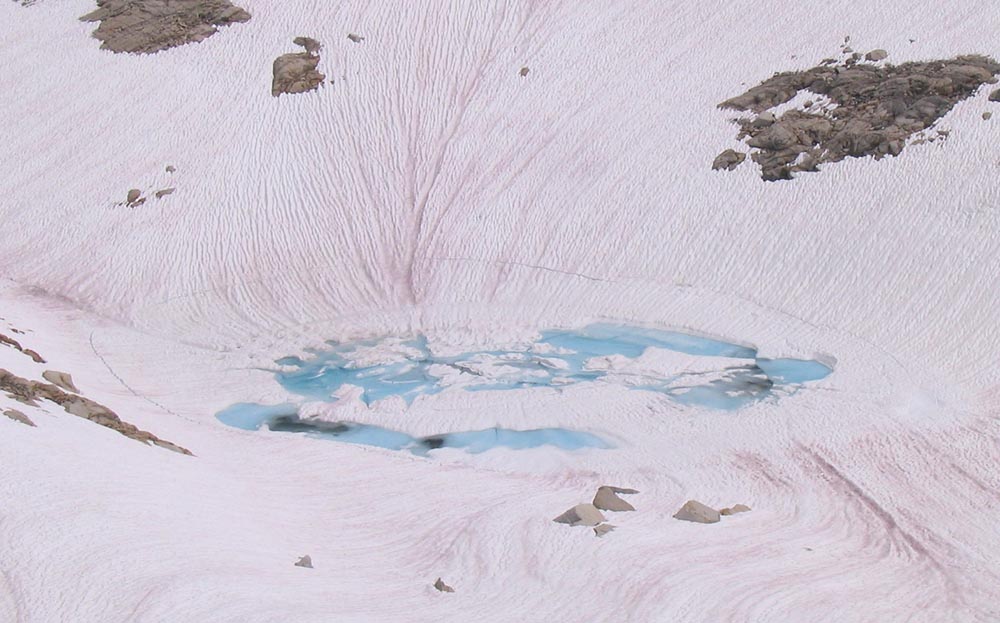

Avez-vous eu la chance d’observer, au cours d’un voyage polaire, ces étranges tâches rougeâtres, prêtant aux neiges polaires et aux banquises des allures d’aquarelles sanguines ? Les premiers explorateurs y voyaient de mauvais présages, l’annonce d’un naufrage, ou le « sang » versé par telle ou telle divinité des hautes latitudes…

Il s’agit en vérité de proliférations saisonnières de micro-organismes, des micro-algues dont les cellules sont riches en pigments intracellulaires orange, jaunes ou rouges, des pigments jouant tout autant un rôle dans la photosynthèse que dans la protection contre les rayonnements ultraviolets nocifs aux cellules.

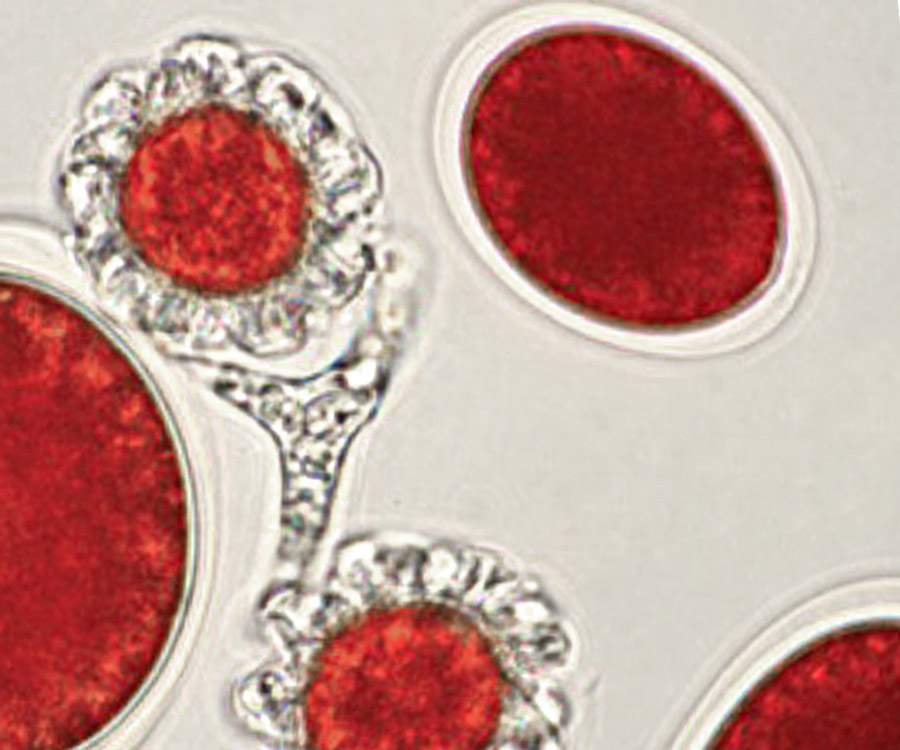

Traditionnellement, les scientifiques pensaient que ces colorations rouges des neiges polaires, étaient liées à une seule espèce, la mythique Chlamydomonas nivalis, une petite algue unicellulaire richement colorée et fascinante à observer au microscope car, une fois n’est pas coutume, c’est un végétal mobile, une plante se déplace grâce à un flagelle, à la manière d’un spermatozoïde !

Or, une analyse génétique portant sur quelques millilitres de neiges polaires prélevés en différents points du monde a récemment démontré qu’au sein de ces « neiges rouges » cohabitaient non pas une ou dix espèces mais plusieurs milliers d’espèces d’algues, de champignons et de bactéries. Ces cortèges forment un écosystème microscopique encore méconnu – et révélé grâce à l’ADN-Barcoding.

Autrement dit, la neige est un écosystème à part entière, avec son cortège riche en espèces ultra-spécialisées, ses interactions, ses fonctions écologiques et son évolution propre.

Chlamydomonas nivalis, photographie Vincent Lecomte

L’exploration microscopique de l’Arctique : un nouvel eldorado

Nous ne sommes qu’à l’aube d’une révolution. La compréhension des microbiomes polaires, c’est-à-dire des écosystèmes essentiellement constitués de micro-organismes tels que les champignons, algues et bactéries microscopiques, n’en est encore qu’à ses débuts.

Si la macrofaune polaire est bien connue (ours, oiseaux, cétacés, rennes, renards polaires et autres merveilles de la nature que vous aurez peut-être la chance d’observer au cours d’une croisière en Arctique, la microflore et la microfaune polaires constituent un véritable eldorado à explorer.

À l’heure actuelle, des scientifiques du monde entier se penchent sur l’inventaire de la vie microscopique en Arctique et Antarctique — cela afin de mieux comprendre le fonctionnement global des écosystèmes.

La compréhension des écosystèmes polaires est vitale, à l’heure où le réchauffement climatique percute de plein fouet des équilibres naturels établis depuis des dizaines de milliers d’années voire des millions d’années. On sait par exemple que l’augmentation des phénomènes de « neiges rouges », en lien avec l’augmentation globale de température moyenne aux hautes latitudes, est un marqueur de réchauffement climatique, à surveiller de près.

Par Vincent Lecomte, professeur à l’Université de Bourgogne, guide-conférencier et chef d’expédition pour Grands Espaces